|

発行:新・信州人倶楽部 事務局

|

| 〜信州からの便り〜 2023年2月号 |

| 2023年2月15日発行

|

◆◆◆◆◆◆◆ |

長野県各市町村のIターン支援策は こちら |

◆◆◆ |

| |

| こんにちは。「信州からの便り」第157号をお届けします。 ようやく厳しい寒さが緩んできたような日が続いていましたが、10日に大雪がきました。畑などに雪はまだ残っていますが、主要道路はその後の暖かさで雪が消え車の移動には支障がなく助かっています。 それでは今号もいくつかの話題をどうぞ。 |

| ◆信州漫遊記(第30回)◆ |

|||||||||

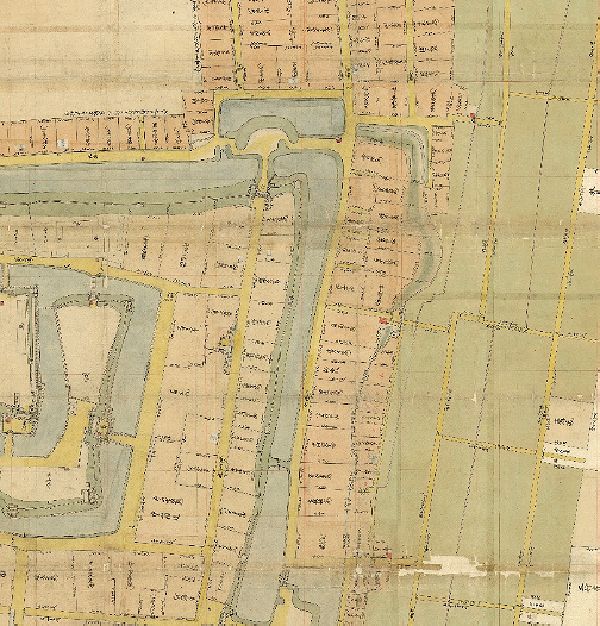

| ●髙藤 惇(松本市)

①『駿府記』(江戸時代初期に書かれた書物) ②『当代記』(元禄年間(1624〜1644)に書かれた史書) ③『慶長年録』(慶長14年か元和9年の記録) このように、大久保長安(佐渡金山奉行など。不正発覚により幕府より訴追)との関係が指摘され、新田開発した田地を隠し持った罪で改易させられたとするのが江戸時代の通説だったようである。 ⑤『信府統記』 さらに惣堀の東外側にもう一本堀を掘ったと言われます。この堀は完成しないまま康長が改易になったために「捨堀」と呼ばれる。この堀が改易の理由であるという説もある。現在は土塁が残るだけ。勝手に城の普請を行ったために罰せられたということだろうか。 康長の改易にはまだまだ謎がありそうだ。それにしても、なぜ石高に比して堅固で大きな城を築いたのか? この遺産が現在の松本の観光に役立っていることも事実である。

|

|||||||||

| ◆大雪◆ |

|||||||||

|

|||||||||

| ◆移住関連情報◆ |

|||||||||

| ●長野県に移住するための情報サイトの紹介です。

●全国の移住に役立つ総合情報サイト |

|||||||||

| ◆◆◆

|

|||||||||

| 最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 次回もどうぞ楽しみにしてください。 |

|||||||||

◆◆◆◆◆◆◆ |

|||||||||

新・信州人倶楽部メールマガジン

新・信州人倶楽部メールマガジン